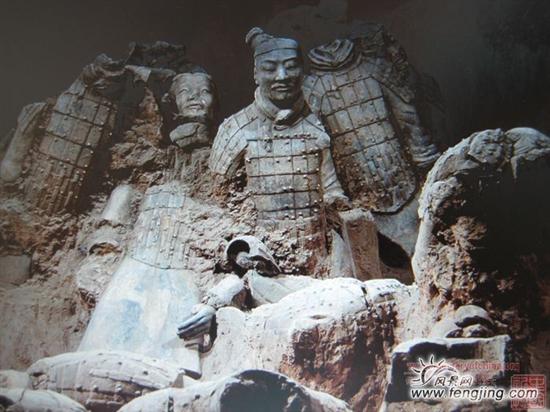

秦俑出土

五、新的秦陵考古队还是遭了暗算

1985年,陕西省考古文物机构在“理顺关系”的思路下作了一次大的调整。过去,田野考古发掘、文物管理保护与陈列展览,既是三大条块,又是纠缠在一起的“糊辣汤”。现在,按单位性质和职责权限分别属于陕西省考古研究所、文物管理委员会和历史博物馆。据主管文物的副省长说,这样就可以避免了“越职侵权”所造成的混乱。

据此精神,陕西省文物局撤消了由省文管会领导的“秦俑考古队”,责成陕西省考古研究所重新组建了“秦陵考古队”。新的考古队队长由石兴邦所长兼任。6月19日宣布王学理任所秦汉研究室主任,兼任“秦陵考古队”常务副队长,主持发掘工作。

1979年秦俑一号坑停止发掘以来,陕西省多次要求恢复。而国家文物局一直未批,只要求陕西认真地写一份过去工作教训的总结。但呈上去的报告,多半是在夸成绩。这不给夏所长面子、也不给国家文物局台阶下的做法,当然是通不过的。

现在,我们新的“秦陵考古队”成立,就意味着事态有了转机。但国家文物局的要求依然未变,我们虽然不能代人受过,也得针对过去原“秦俑考古队”的做法,拿出自己的打算。于是,我亲自写出了《关于发掘秦俑一号坑的技术性规定》上报。因内容翔实、又具有可操作性,就获得了国家文物局的批准。随后,就人员、纪律、财务、财产做了切实的整顿,落实了发掘、提取、修复文物的具体措施等等。

但改制工作是得罪人的事,非常艰难。这时又传出“王学理收走材料,自己去写报告”啦、“把某领导的人裁了”啦、“用的是自己的人”啦……。有人在考古队院子里不顾自己的身份,当着学员的面,公开抵制,企图抹黑,制造麻烦。有人出了国,却怂恿自己老婆去省上闹。还传出省考古所报文物局的文件上,用铅笔把王学理勾成了“第一副队长”……。真让人想不开:平日里谦谦君子,一再声称“自己不是当官的料”,但现在为个算不上官的考古队长,竟如此地费神!

秦陵考古队还是度过了暂时的难关,迈过了人为的坎,终于在1986年3月24日开始了秦俑一号坑的第二次发掘。

秦陵考古队的有效整顿和科学发掘,得到国家文物局和中国社会科学院的肯定。在协调发掘和展览的关系上,也使得陕西省考古研究所和秦俑博物馆双方都比较满意。因而在这一年里只用了8个月时间,工作量就抵过“秦俑考古队”过去四年半的总合。发掘2000平方米,取掉了位于一号坑正前方妨碍观瞻的大土台子。出土陶俑706尊、战车遗迹11处、陶车马44匹、战鼓遗迹3处、铜铎3件、长兵器13件、青铜残剑4把、弩迹24处、束箭迹49处、器柄12根,还有工具等文物。把车、步兵种的协同作战、兵器配备原则、金鼓兼有的指挥系统等军事学术问题,一下子很清晰的呈现了出来。而 “双车编组”有前有后的关系,更是增进了人们的新认识。

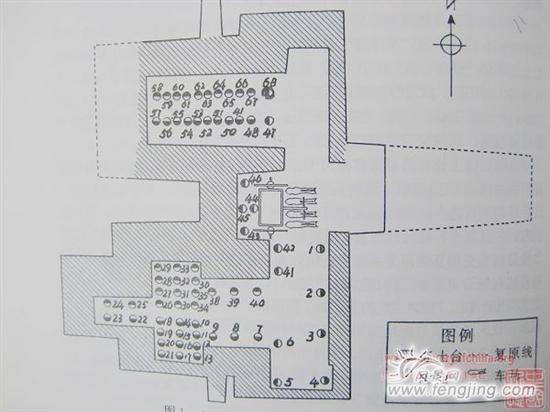

秦俑三号坑平面图

总结前此的经验和教训,我们在1987年第二次开挖次五方(T11、T12、T13、T21和T22)时,从质量到速度均作了更加符合规范要求的调整。计划再经过两年的发掘和修复,可以开挖过一号坑的中轴线,既可以通过对称关系了解整体结构,又留下五个探方(T3~8)给秦俑馆作永久性保留。那么,截止1989年底,或再稍长一段时间,就可以出版一本完整的《秦俑一号坑发掘报告》。

中国社会科学院考古研究所王廷芳副所长陪同院秘书长,对正在发掘着的秦陵考古队工地现场作了一次“微服私访”。他们既不给陕西省文物局有关部门打招呼,也没有什么陪同,而是混在观众中来到了秦俑一号大厅。当下坑参观了发掘现场,又看过修复室和文物库房,听取我的设想与安排后,就离开了。过后好长时间,我返研究所办事。一走进石所长办公室,他异常高兴地说:“王所长己转告国家文物局,说你们这次是符合科学发掘的。”为陕西争了光,皆大欢喜。中央和地方的关系得到了缓和,中国社会科学院考古研究所叶小燕等多位专家也都陆续赶来入坑参观。一律接待,不搞资料“神秘化”。

在秦陵考古队内部,民主协商,光有纪录可稽的干部会就有50多次。有内容,有步骤,有结果。大家团结,和谐相处,少了过去那种“议而不决,决而不行”的状态。

考古队处理同秦俑馆的关系时,提出了“分工明确,密切配合”的原则。每天上午10~12点、周六和周日,是参观的高峰期。考古队就主动停止运土,避免同参观路线的交叉。卫生管理区也是明确划分,不再像过去在重要外宾参观的前一天,秦俑馆任何人都可指挥考古队停工,打扫卫生。当外宾来馆,秦俑馆接待员工是西装革履,人人衣冠得体,而同土打交道的考古队就得停工放假!在考古队院子里,有几棵属于秦俑馆的柿子树。枝繁叶茂,果食累累。但成熟时,秦俑馆一哄而上,果子全部摘走扬长而去,残枝败叶烂果狼籍遍地。现在,既受到考古队的保护,秦俑馆任何人不得干预。成熟后,分送两个单位,人人有份。过去秦俑馆由外地运回苹果之类,给自己职工分剩下的才叫考古队去领。但排队时,往往受到呵斥,使得考古队学员在精神上受到伤害。现在,状况改变了,双方都满意,再少有扯皮的事发生。

陕西省文物局领导在不同场合,对我们的工作夸奖有加。年终检查,副局长也特地到考古队表扬。

可是,就在秦陵考古队起步的第三个年头,拟在发掘的同时,启动色彩保护和计算机引入文物修复两大项目,准备大干之时,因为飞来横祸、代人受过而被彻底的击垮了。

原来,在1985年陕西省考古研究所新组建“秦陵考古队”时,陕西省文物局曾几次召开过“四方联席会议”。面对前后两个考古队的交替,特地确认了俑坑文物的归属问题。当时用陕西的一句谚语是“谁家的娃谁抱”,局长和处长特别交待:“原来秦俑考古队经手的出土文物交给秦俑馆,而新成立的秦陵考古队只管今后新发掘的文物”。并随后陕西省文物局下发了〔85〕66号文件。其中有关文物的规定是:

“二、一号坑内已展出的五个方内全部出土文物(包括南北展室的全部文物),由原考古队移交给秦俑馆,未修复的秦俑由秦俑馆负责修复、复位及五个方的安全、卫生工作。该项工作由杭德洲牵头交,马秀青接,限年底以前完成。”

“四、原考古队将所有文字、照片资料一式三份分别移交给秦俑馆、省文管会和现秦陵考古队。该项工作由杭德洲牵头,限年底以前完成。”

“……逾期不交者要追查责任。”

但是,“绳从细处断”。1987年初,王学理把工地作了一番安排之后去北京参加《中国大百科全书》军事卷的定稿会议。不料想,2月17日晚在考古队的一间杂品库房被盗走了一个将军俑头。后来失窃案破获,俑头被追回,并对五位案犯绳之以法。这在当时的大小报纸、电台、电视台上连续追踪报道,弄得纷纷扬扬。面对中央对造成事故责任的追究,陕西省文物局原局长王文清怕追查已任处长的原秦俑考古队队长、影响自己竞争“副省长”的仕途,便移花接木,偷偷地处分了现“秦陵考古队”一干人员,既对上级交了差,又欺骗了社会。

当“秦陵考古队”受到这不公的处分之后,多人多次向陕西省文物局陈述,并书面向中央到地方各级领导部门反映。据这份严肃的官方文件,指出:

第一、交接是在原秦俑考古队和秦俑馆之间进行,同现秦陵考古队无涉;

第二、移交内容限于“原秦俑考古队”发掘的前五个探方(T1、T2、T10、T19、T20)的全部出土文物。而同现“秦陵考古队”发掘的次五探方(T11、T12、T13、T21、T22)没有任何关系;

第三、交接双方的人,分别是原秦俑考古队长杭德洲和秦俑馆保管部主任马秀青,并不牵扯现秦陵考古队任何人;

第四、连接收文物的修复、复位、安全和卫生工作都由秦俑馆负责,任何事故都拉不上现秦陵考古队;

第五、限定1985年底交接完成,而实际上拖了一年之久。空档期的文物安全问题,文物局为什么不过问?至于拖期长短、交与否等等,都同样和现秦陵考古队不发生瓜葛。

执行的事实也是:原来秦俑考古队就没有文物登记册,而在移交前的1986年7月,由杭德洲组织人对秦俑逐室搜罗、登记造册,随之是马秀青带人清点、接收文物的。那么,登记在前,交接在后,丢失又靠后。用公式表示,就是:“登记—→交接—→被盗”。而这件被盗的俑头没有登记入册,也没有交出,算不算“隐匿文物”?如果算,又是谁隐匿的?既然接收人据《登记清册》收到四个将军俑身子和三个将军头,为什么不查查另一个头到哪里去了?既然丢失的将军俑是前五方的文物,为什么在交过之后出现在秦陵考古队原来无文物的杂品库里?放入的人,告知过现考古队队长没有?……。

但是,原陕西省文物局局长王文清置政府局制定文件的法律效力于不顾,置起码的事实于不顾,利用上级与群众不明前后两个考古队的状况、混用“考古队”队名,包庇原秦俑考古队当事人,硬是栽赃给现秦陵考古队。

历史的经验告诉人们:凡是处于变动之机,各种人都会以不同的面孔、喊着“貌似公允”实则掩盖自私目的的调子,或明或暗地做着利于自己、陷害他人的手脚。

当了“替罪羊”的秦陵考古队被挂了起来,申诉无门。被发掘出来的秦俑及其迹象横七竖八地躺在地上,欲哭无泪。

时间过去了整整20年,秦俑一号坑的文物现场还是维持着那场灾难时的老样子。而观众如潮,经济效益持续在增长,那还有谁去想历史留给人和事的伤痕?

在这种悲凉而又残酷的现实环境中,我还有什么办法呢?1987年,找过省纪委,王文清早把眼给堵上了。接待的那位女人故意珊珊来迟地拿架子不说,一坐下来就阴沉着满脸横肉,开口就说:“被处分的人,谁愿意承认错误和责任?”找监察厅吧,接待的同志说:“我们有两个处,分管省厅局级和地市级。现在不接新检举材料,光手下接的案子查到2000年还查不完呢!”找中央吧,王文清利用合法身份面对复查批复,在考古所开过会。那位姓黄的,看着局长的脸对王学理说:“尽管不是你管的文物,但丢失了,不能说你没有责任呀!”……他们就这样“走过场”地在演戏。以后连这个“过场”也不走了,怕的是他们“受审”,干脆一次次用假报告蒙骗上级。咱想了想:1957年给多少人带上了“右派分子”的帽子,弄得那些精英们家破人亡,长时期忍受着精神、肉体和生活的折磨。但后来做平反工作的,绝不是当朝的皇帝。1989年后季,我一拍屁股,走人!让得益者高兴去吧。

咱离开秦俑,秦俑只奏一个音符。历次秦俑学术讨论会,都免不了颂功之声响彻霄汉。台上坐着的,趾高气扬,除过肉麻的吹捧之外,就是对弱势者的奚落和指责;在不得不安排你最后发言,还故意制造冷场。有的人,为讨一杯羮而摇尾乞怜地在《陕西日报》上推出“秦俑之父”的称号,考古所的霸头恨不能变性也使自己能成为“秦俑之母”!台上有头有脸的,得意忘形又免不了几份倨傲的神色;而台下的一片喧哗:秦俑一号坑是农民打井中由公社水保员报告的,二、三、四号坑和陵园情况是钻探出来的,怎么把当时并不负责也没有具体干的人变成了“惟一”?亏你们还是学历史的!怎么在“势”和 “利”的诱惑下,都得了软骨病?

至此,谁也不得不承认,秦始皇确实是位了不起的伟人。他生前,叱咤风云,令全国的人以其鞭指而趋;他死后,也带给了这里无人不享的嘉惠,不论是谁都可以得到名、利、位的满足!

咱把伤口舔舔,也得了。